구글이 만든 ‘한 칸의 마법’, 옴니박스 전략

2008년, 구글 크롬은 겉보기엔 사소한 변화를 시도했습니다. 기존 브라우저에서 따로 있던 ‘주소 입력창’과 ‘검색창’을 하나로 합친 것이죠. 이 통합된 창을 ‘옴니박스(Omnibox)’라고 불렀습니다.

변화의 핵심은 단순함이었습니다. 사용자는 더 이상 “이게 주소인가, 검색어인가?”를 고민할 필요가 없어졌습니다. 그냥 떠오르는 대로 타이핑하면 됐죠. ‘naver.com’을 치면 네이버로 가고, ‘오늘 날씨’를 치면 검색 결과가 나왔습니다.

이 작은 변화가 만든 결과는 폭발적이었습니다. 크롬은 17년 만에 전 세계 브라우저 시장의 68%를 차지했고, 30억 명이 넘는 사람들이 사용하는 ‘웹의 관문’이 됐습니다. 사람들은 ‘일단 검색해 보자’는 습관을 갖게 됐고, 이는 구글의 검색 지배력을 더욱 공고히 했죠.

핵심 교훈은 명확합니다. 기술의 복잡함을 숨기고 사용자의 선택 부담을 줄이면, 사람들의 행동이 바뀌고 시장 판도가 뒤바뀐다는 것입니다.

한국에서도 이런 변화가 극명하게 나타났습니다. 2011년까지 MS의 인터넷 익스플로러(Internet Explorer)가 90% 이상을 차지했던 한국 브라우저 시장에서 크롬은 2016년 4월 처음으로 1위를 차지했고, 2019년에는 70%를 넘어섰습니다. 흥미롭게도 크롬 사용자가 늘어나면서 구글 검색 점유율도 함께 상승하고 있습니다. 브라우저가 검색 습관을 바꾸고, 이것이 다시 정보 생태계 전체를 재편하는 선순환이 일어난 것이죠.

당신이 모르는 사이 시작된 AI 브라우저 시대

마이크로소프트는 2022년 6월 IE 서비스를 완전히 종료하고 엣지 브라우저로의 전환을 완료했습니다. 그런데 MS는 여기서 멈추지 않았습니다. 엣지에 코파일럿을 통합하면서 브라우저 자체를 AI 비서로 탈바꿈시켰죠.

지금 엣지를 사용해 보면 웹페이지를 보면서 오른쪽 코파일럿 패널에서 “이 페이지 내용 요약해 줘”라고 요청하면 핵심만 골라 정리해 줍니다. 복잡한 논문을 읽다가 “이 연구의 한계점이 뭐야?”라고 물으면 바로 답변해 주죠.

더 놀라운 건 페이지를 떠나지 않고도 관련 정보를 확장해서 설명해 준다는 점입니다. 뉴스 기사를 읽으면서 “이 사건의 배경은?”이라고 물으면 추가 자료를 찾아 설명해 줍니다. 이미 많은 사용자들이 웹 서핑하면서 AI와 대화하는 경험에 익숙해지고 있는 것이죠.

하지만 MS의 접근은 기존 브라우저에 AI를 ‘추가’하는 방식이었습니다. 오픈AI와 퍼플렉시티는 한 단계 더 나아가 브라우저 자체를 AI 중심으로 새롭게 설계하려 합니다.

오픈AI, ‘웹 에이전트’라는 새로운 상상

오픈AI는 수 주 내 새로운 브라우저를 공개할 예정입니다. 이 브라우저의 첫 화면은 우리에게 익숙한 검색창이 아니라 ChatGPT처럼 대화할 수 있는 창입니다. 더 나아가 ‘Operator’라는 AI가 사용자 대신 웹페이지를 돌아다니며 예약이나 쇼핑을 처리합니다.

“항공권 예약해 줘”라고 말하면 AI가 여러 사이트를 돌아다니며 최적의 옵션을 찾아 결제 직전까지 진행하는 상상해 보세요. 사용자는 복잡한 예약 과정을 거치지 않고도 원하는 결과를 얻을 수 있게 됩니다.

퍼플렉시티 ‘코멧’, 요약의 힘으로 승부

퍼플렉시티는 7월 9일 ‘코멧(Comet)’이라는 브라우저를 출시했습니다. 이 브라우저는 검색 결과를 길게 나열하는 대신 핵심만 한 줄로 요약해줍니다. 코멧 어시스턴트는 사용자의 이메일과 캘린더를 읽고 일정 잡기, 예약, 쇼핑까지 대행하죠.

복잡한 보험 약관을 열면 “핵심 3가지 혜택”과 “주의사항 2가지”를 한눈에 정리해 보여줍니다. 길고 복잡한 공과금 고지서를 열면 “이번 달 7% 상승, 주된 원인은 냉방 사용”이라고 요약해 줍니다.

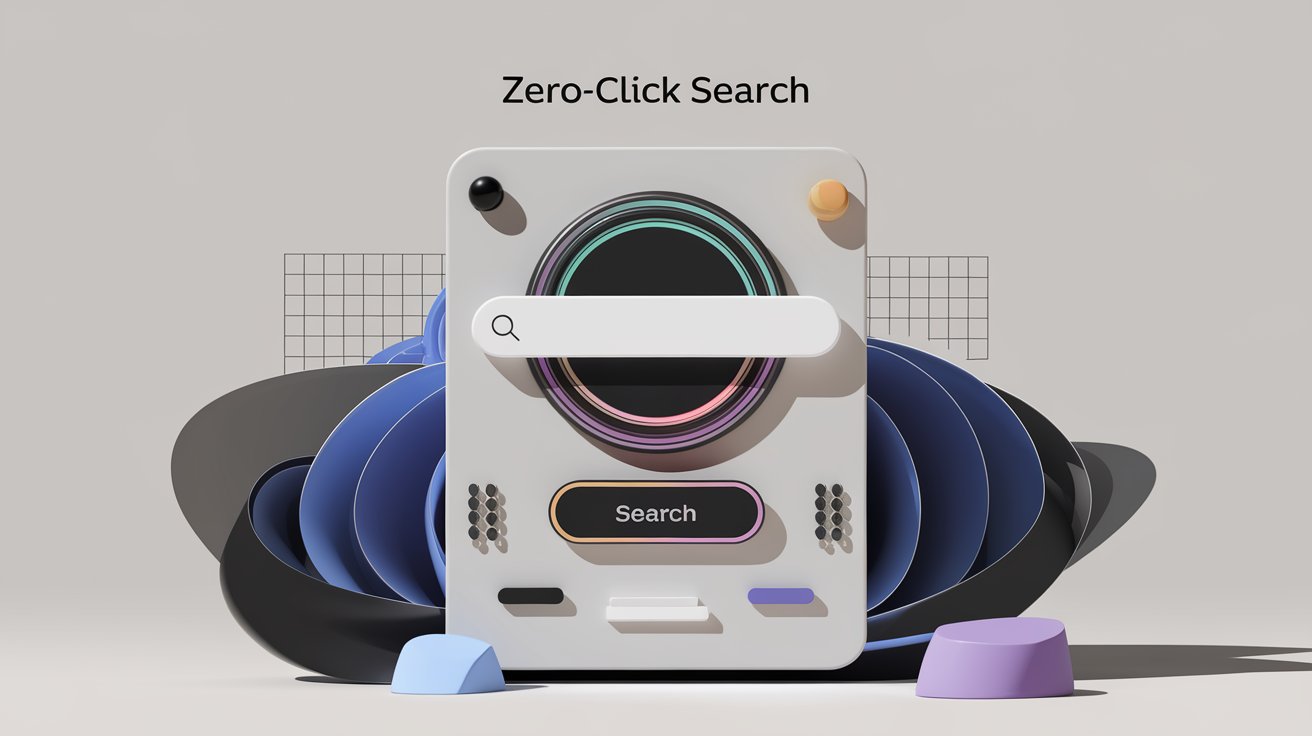

이미 시작된 ‘클릭 없는 세상’

실제로 검색 행동은 이미 바뀌고 있습니다. 베인앤컴퍼니 조사에 따르면 검색 이용자 80%가 40% 이상의 질문을 ‘클릭 없이’ 해결합니다. 예를 들어 “서울 내일 날씨”를 검색하면 별도 사이트에 들어가지 않고도 바로 답을 얻죠.

AI 브라우저는 이런 흐름을 한 단계 더 발전시킵니다. 주소창을 열면 ‘검색 → 클릭’ 대신 ‘질문 → 대화’로 곧장 진입합니다. 마치 개인 비서와 대화하듯 자연스럽게 정보를 얻고 작업을 처리할 수 있게 되는 것이죠.

디지털 비서가 현실이 되는 순간

음성만으로 “내일 회의 자료 요약해 줘”라고 하면 브라우저가 읽어주고, 궁금한 숫자는 즉석 그래프로 표시해 줍니다. 시각 장애인도 복잡한 웹사이트를 음성으로 쉽게 이용할 수 있게 됩니다.

경제 뉴스 10개를 읽는 대신 “오늘 주식시장 핵심 3줄”로 파악할 수 있습니다. 복잡한 정부 지원사업 공고를 열면 “내가 신청 가능한 항목 2가지”와 “필요 서류 리스트”를 바로 보여줍니다.

또, 광고 중심이었던 웹 생태계도 변화합니다. ‘맞춤형 작업 수수료’ 모델이 등장할 가능성이 높습니다. 호텔 예약을 완료하면 소액의 수수료를 받거나, 구독형 기능으로 수익을 창출하는 방식이죠.

새로운 위험의 등장

콘텐츠 생태계의 위기

AI가 정보를 요약해 주면 사람들이 원본 사이트를 방문하지 않습니다. 이미 뉴스 코퍼레이션이 퍼플렉시티를 ‘콘텐츠 도둑’이라며 고소했습니다. 언론사와 블로거들의 수입원이 위협받고 있죠. 좋은 콘텐츠를 만드는 사람들이 수익을 얻지 못한다면, 결국 질 좋은 정보 자체가 줄어들 수 있습니다.

개인정보의 위험한 집중화

챗봇 대화 내용부터 브라우징 이력까지 한곳에 모이면 해킹 시 피해가 확대됩니다. 개인의 모든 디지털 활동이 하나의 AI 시스템에 집중되면서, 개인정보 보호의 새로운 차원의 위험이 등장합니다.

알고리즘이 만드는 편향된 세상

어떤 정보가 ‘정답’으로 채택될지 사용자는 알 수 없습니다. AI가 선택한 정보만 보게 되면서 편향된 정보나 잘못된 정보가 확산될 위험이 큽니다. 정보의 다양성이 줄어들고, 획일화된 관점이 퍼질 수 있죠.

디지털 격차의 심화

퍼플렉시티 코멧은 월 200달러 구독자에게만 제공됩니다. AI 브라우징이 일부 계층 전용 서비스로 굳어지면, 디지털 격차가 더욱 심화될 우려가 있습니다. 경제적 여유가 있는 사람만 편리한 AI 도구를 사용하게 되는 것이죠.

웹의 개방성이 흔들린다

AI 에이전트가 무차별적으로 폼을 입력하고 데이터를 수집하면, 웹사이트들이 방어를 위해 복잡한 인증을 늘릴 수 있습니다. 결과적으로 일반 사용자의 웹 이용이 불편해질 수 있습니다. 지금까지 누구나 자유롭게 접근할 수 있었던 웹의 개방성이 위협받을 수 있죠.

변화 속에서 찾은 세 가지 관전 포인트

이 변화가 성공할지는 몇 가지 핵심 요소에 달려있습니다.

먼저 사용자 확산 속도입니다. 고가의 구독료와 새로운 브라우저 설치의 번거로움을 넘어 일반 사용자들이 받아들일지가 관건이죠. 크롬이 그랬듯, 기술의 우수성만으로는 부족하고 사용자 경험의 획기적 개선이 필요합니다.

둘째는 트래픽 재배분 문제입니다. 웹사이트와 AI 요약 서비스 사이의 힘겨루기가 어떻게 정리될지 주목해야 합니다. 콘텐츠 생산자들이 생존할 수 있는 새로운 수익 모델이 나올지, 아니면 정보 생태계가 붕괴될지가 결정될 것입니다.

셋째는 규제와 라이선스 문제입니다. 콘텐츠 저작권, 개인정보 보호, 독점 방지 규제가 언제, 어떻게 마련될지에 따라 AI 브라우저의 미래가 좌우될 것입니다. 각국 정부와 규제 기관의 대응이 중요한 변수가 되겠죠.

작은 변화가 만드는 거대한 물결

2008년 옴니박스는 입력 칸을 하나로 줄여 ‘검색’ 습관을 폭발시켰습니다. 2025년 AI 브라우저는 칸조차 보이지 않고 대화가 시작됩니다.

과거 옴니박스가 브라우저 시장의 판을 갈아엎었다면, AI 브라우저는 ‘검색-브라우징-작업’ 전 과정을 재설계하려 합니다. 이것이 새로운 편리함의 시작일지, 정보 생태계의 또 다른 집중일지는 이제 막 열리는 실험 무대에서 확인될 것입니다.

분명한 것은 하나입니다. 17년 전 구글이 그랬듯, 작은 UX 변화가 우리의 디지털 생활을 완전히 바꿀 수 있다는 점이죠. 변화의 물결은 이미 시작됐습니다. 우리는 그 물결을 타고 새로운 디지털 세상으로 향할 준비가 되어 있을까요?

![[Q&AI] 한미 정상회담 주요 내용 총정리!](https://aimatters.co.kr/wp-content/uploads/2025/08/AI-Matters-기사-썸네일-QAI-15.jpg)