2025년 8월, 한국에서 챗GPT를 사용하는 사람이 2,000만 명을 돌파했다. 와이즈앱·리테일에 따르면 챗GPT 앱의 국내 월간 활성 사용자 수가 2,031만 명을 기록해 역대 최대치를 경신했다. 이는 국내 스마트폰 이용자 5,120만 명 가운데 약 40%에 해당하는 수치다. 같은 시기, 오픈AI는 한국이 미국 다음으로 챗GPT 유료 가입자가 많은 국가라고 발표했다.

그런데 이상한 일이 벌어졌다. 글로벌 트래픽 분석 기관 시밀러웹(SimilarWeb)의 2025년 8월 데이터에 따르면, 챗GPT 웹사이트 트래픽 점유율은 미국 15.1%, 인도 9.3%, 브라질 5.59%로 나타났다. 그 가운데 한국은 3.6%로 4위에 머물렀다. 전체 인구의 40%가 챗GPT를 사용하는 나라에서 글로벌 트래픽은 예상 밖의 순위라고 느껴지는 지점이다.

숨겨진 헤비유저 국가

숫자를 다시 살펴보면 놀라운 사실이 드러난다. 글로벌 트래픽 점유율만 보면 한국은 4위에 불과하지만, 인구 대비 사용 강도를 계산하면 완전히 다른 그림이 나온다.

시밀러웹 데이터를 인구 대비로 환산하면 흥미로운 패턴이 드러난다. 미국의 트래픽 점유율 15.1%를 인구 3.5억으로 나누면, 인구 100만 명당 약 43,000건의 트래픽이 발생한다. 인도는 약 6,400건, 브라질은 약 15,300건 수준이다. 그런데 한국은 약 69,700건으로 미국보다 60% 이상 높다. 인구 규모를 감안하면, 한국인들이 훨씬 더 자주, 더 집중적으로 챗GPT를 방문하고 있다는 의미다.

더 극적인 건 모바일 앱 데이터다. 한국의 모바일 앱 사용자만 2,031만 명이다. 웹 트래픽도 상당하다는 점을 고려하면, 실제 사용자는 이보다 더 많을 가능성이 크다. 5,170만 인구의 나라에서 2,000만 명이 넘는 사람들이 AI 챗봇을 쓰고 있다는 것은, 글로벌 어느 나라와 비교해도 유례없는 침투율이다.

1년 전인 2024년 8월, 한국의 챗GPT 사용자는 407만 명에 불과했다. 1년 만에 약 5배 성장한 것이다. 중간 경과를 보면 더 극적이다. 2025년 6월에는 1,844만 명이었고, 불과 두 달 만에 다시 187만 명이 증가했다.

같은 시기 와이즈앱 분석에 따르면, 한국인 스마트폰 사용자의 52.1%가 대화형 챗봇 AI 앱을 설치해 사용하고 있다. 두 명 중 한 명이 AI 챗봇을 쓰는 나라. 그런데 왜 글로벌 통계에서는 트래픽 점유율이 3.6%에 불과할까?

보이지 않는 2,000만 명

답은 간단하다. 측정 방식의 차이다. 시밀러웹이 집계하는 것은 주로 웹 브라우저를 통한 트래픽이다. 글로벌 데이터를 보면 챗GPT는 데스크톱 트래픽이 78%, 모바일이 22%를 차지한다. 하지만 한국은 다르다. 2,031만 명이라는 수치는 모바일 앱 사용자 수다. 한국 사용자들은 웹이 아닌 앱으로 챗GPT를 소비하고 있었다.

이는 한국 시장의 독특한 특성을 보여준다. 인구 3억이 넘는 미국은 절대 사용자 수에서 압도적이지만, 인구 대비로 따지면 한국인들이 훨씬 더 집중적으로 AI를 활용하고 있다. 한국은 단순히 ‘많이 쓰는’ 나라가 아니라, ‘가장 깊이 쓰는’ 나라다.

2040세대가 만든 AI 대중화

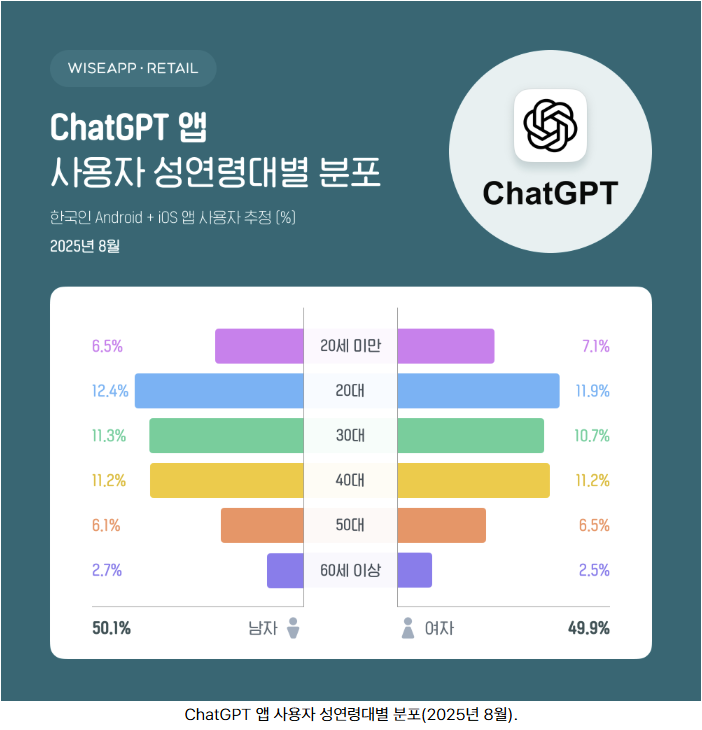

와이즈앱·리테일에 분석에 따르면 챗GPT의 국내 월간 활성 사용자를 연령대별로 구분할 경우 20대가 24.2%, 30대가 22.0%, 40대가 22.4%로, 20대에서 40대가 전체 사용자의 약 70%를 차지했다. 이들은 한국 경제의 중추를 이루는 세대다. 학생, 직장인, 프리랜서, 창업가들이 챗GPT를 업무와 학습에 실제로 활용하고 있다는 의미다.

더 흥미로운 건 성별 분포다. 남성이 50.1%, 여성이 49.9%로 거의 차이가 없었다. 초기 AI 도구가 주로 남성 개발자나 기술 애호가 중심으로 확산됐던 것과 대조적이다. 이제 챗GPT는 특정 집단의 전유물이 아닌, 일상적 도구로 자리 잡았다.

와이즈앱·리테일은 “챗GPT가 개발자, 스타트업, IT 업계 종사자 등 상대적으로 기술 친화적인 집단 중심에서 벗어나, 최근 1년 사이 2040세대를 중심으로 교육, 기업, 일상 등 여러 분야에 활용 사례가 확대되고 있다”고 분석했다.

기꺼이 돈을 내는 사람들

오픈AI가 한국을 유료 가입자 2위 국가로 지목한 것은 우연이 아니다. 한 보도에 따르면 챗GPT가 2025년 4월 기준으로 약 2,000만 명의 글로벌 유료 가입자를 보유하고 있다고 밝혔다. 구체적인 국가별 수치는 공개되지 않았지만, 한국이 미국 다음이라는 점은 명확하다.

인구 대비 사용 강도가 미국보다 60% 높은 상황에서, 유료 전환율까지 높다는 것은 한국 사용자들이 단순히 ‘체험’ 수준을 넘어 실질적인 가치를 인정하고 있다는 뜻이다. 한국인들은 AI를 많이 쓸 뿐만 아니라, 돈을 내고 제대로 쓴다.

전문가들은 한국의 디지털 인프라를 주요 원인으로 꼽는다. 스마트폰 보급률이 95%를 넘고, 거의 모든 가구에 광대역 인터넷이 깔려 있다. 접근성이 뛰어난 환경에서 AI 도구의 가치를 빠르게 체감할 수 있었다는 것이다.

한국인들은 왜 돈을 낼까? 여기에는 뛰어난 디지털 인프라 이상의 이유가 있다. 한국은 스마트폰 보급률이 99%이고 60대 이하를 기준으로 하면 거의 100%이며, 거의 모든 가구에 광대역 인터넷이 깔려 있다. 하지만 이것만으로는 유료 가입자 2위를 설명하기 어렵다.

더 중요한 건 속도와 밀도다. 한국은 인구의 절반이 수도권 한 곳에 집중돼 있다. 새로운 제품이나 서비스가 나오면 하룻밤 사이에 입소문을 탄다. 이런 환경에서 AI 도구는 추상적인 미래 기술이 아니라, 당장 써볼 수 있는 즉각적인 솔루션으로 받아들여진다.

문화적 배경도 무시할 수 없다. 한국은 새로운 기술에 대한 수용성이 유난히 높은 시장이다. 글로벌 IT 기업들이 신제품이나 신기술을 테스트할 때 한국을 우선 시장으로 선택하는 이유가 여기 있다. 조기 도입자(early adopter)의 비중이 높고, 피드백이 빠르며, 실패해도 빠르게 다음 시도로 넘어가는 시장 특성 때문이다.

이미 스마트폰 앱 마켓에서 새로운 서비스를 끊임없이 실험해온 한국 사용자들에게, 챗GPT는 또 하나의 ‘신기술 체험’이 아니었다. 실제로 써보고, 가치를 판단하고, 유료로 전환하거나 떠나거나를 빠르게 결정하는 것. 이것이 한국 시장의 특징이다. 결과적으로 챗GPT는 테스트를 통과했고, 2,000만 명이라는 대규모 사용자층을 확보했다.

경쟁 속 독주

2025년 6월 기준 한국의 AI 챗봇 시장에서 챗GPT는 월간 활성 사용자 1,844만 명으로 압도적 1위를 기록했다. 2위는 누구일까? AI 캐릭터 채팅 앱인 제타가 304만 명으로 2위에 올랐고, 국산 AI인 뤼튼이 245만 명으로 3위, 검색 특화 AI인 퍼플렉시티가 171만 명으로 4위를 차지했다.

챗GPT가 2위인 제타보다 약 6배 규모로 시장을 지배하고 있지만, 흥미로운 반전이 있다. 사용 시간 측면에서는 제타가 5,248만 시간으로 1위를 기록했고, 챗GPT는 4,254만 시간으로 2위에 머물렀다. 많은 사람이 챗GPT를 짧고 효율적으로 사용하는 반면, 제타 같은 캐릭터 기반 AI는 사용자들을 더 오래 붙잡아둔다. 전자는 생산성 도구, 후자는 엔터테인먼트로 역할이 나뉜 것이다.

측정의 함정, 그리고 현실

한국의 챗GPT 패러독스는 결국 두 가지를 말해준다. 첫째, 글로벌 통계는 지역의 실제 모습을 제대로 담지 못할 수 있다. 웹 중심 측정 방식은 모바일 우선 시장인 한국을 과소평가한다. 인구 대비 사용 강도가 미국보다 60% 높은 나라가 트래픽 점유율로는 4분의 1 수준으로 나타나는 이유다.

둘째, 빠른 확산이 곧 기술 리더십을 의미하지는 않는다. 함샤우트 글로벌 AI 연구소 공인희 소장은 이렇게 지적한다. “최근 몇 년 동안 AI 기술은 빠르게 발전하며 엎치락뒤치락했고, 어떤 서비스는 단기간 내 빠르게 확산되었지만 그 속도만큼이나 빠르게 사라졌다. 특히 한국은 AI를 순수한 기술의 우위성을 기준으로 선택하기보다, 사용을 결정하는 전후 맥락이 더 큰 영향을 미친다. 접근성, 마케팅, 네트워크 효과, 그리고 ‘남들이 쓰니까’라는 사회적 압력이 기술적 완성도만큼이나 중요하다.”

한국은 AI를 소비하는 데는 탁월하다. 인구 대비 사용 강도에서 세계 최고 수준이고, 유료 전환율도 미국 다음이다. 하지만 AI를 개발하고 생산하는 역량은 별개의 문제다. 유료 가입자 2위는 자랑스러운 성과지만, 동시에 외산 AI에 대한 높은 의존도를 보여주는 지표이기도 하다.

와이즈앱·리테일은 “챗GPT 앱이 2,000만 명을 넘어선 것은 AI 기술이 초기에 기대했던 것보다 훨씬 빠른 속도로 대중화되는 신호”라고 평가했다. 신호는 분명하다. 이제 질문은, 세계에서 가장 집중적으로 AI를 사용하는 이 2,000만 명의 헤비유저를 한국이 어떻게 자국의 기술 주권으로 연결할 것인가다. 보이지 않던 숫자들이 이제 무엇을 만들어낼지 지켜볼 차례다.

![[CES 2026] 가격표 붙은 ‘휴머노이드 로봇’ 시대… 집안을 보여줄 준비가 됐습니까?](https://aimatters.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/AI-매터스-기사-썸네일-CES2026-robots.jpg)