과학기술정보통신부가 기존의 단순한 AI 모델 개발을 넘어 ‘소버린 AI 생태계’ 구축이라는 새로운 전략을 제시하며, 이를 국가 생존 차원의 문제로 규정했다.

김경만 과기정통부 인공지능기반정책관은 23일 국회도서관에서 열린 ‘K-AI 커뮤니티 서밋 2025’에서 “소버린 생태계를 가진 나라와 가지지 않은 나라는 핵무기를 가진 나라와 가지지 않은 나라처럼 국가 전략자산을 보유하느냐의 차이가 될 것”이라고 강조했다.

지난 22일 마감된 독자 파운데이션 모델 ‘K-AI’ 개발 사업에는 15개 팀이 신청했다. 김 정책관은 “상당히 열기가 뜨겁다”며 “3년간 해외 인재, 데이터, GPU를 지원해 세계적 수준의 파운데이션 모델을 만들겠다”고 밝혔다. 현재 심사가 진행 중인 1차 추경을 통한 컴퓨팅 자원 확보도 곧 결정될 예정이다.

정부가 말하는 ‘소버린 AI’는 단순히 독자 파운데이션 모델을 보유하는 차원을 넘어선다. 김 정책관은 “데이터센터, 클라우드, 파운데이션 모델 각 영역에서 우리가 얼마만큼 주도권과 실질적 통제권을 가지느냐가 중요하다”며 전방위적 생태계 장악의 필요성을 역설했다.

딥시크는 정부에게 위기이자 기회였다. “작년 올해 초 딥시크 출현은 산업계, 학계, 정부에게 상당히 충격적이었지만 적은 GPU로도 인공지능을 개발할 수 있다는 희망을 줬다”고 평가했다. 이를 계기로 정부는 예산 확보부터 시작해 한국 AI 활성화 전략을 전면 재편했다고 밝혔다.

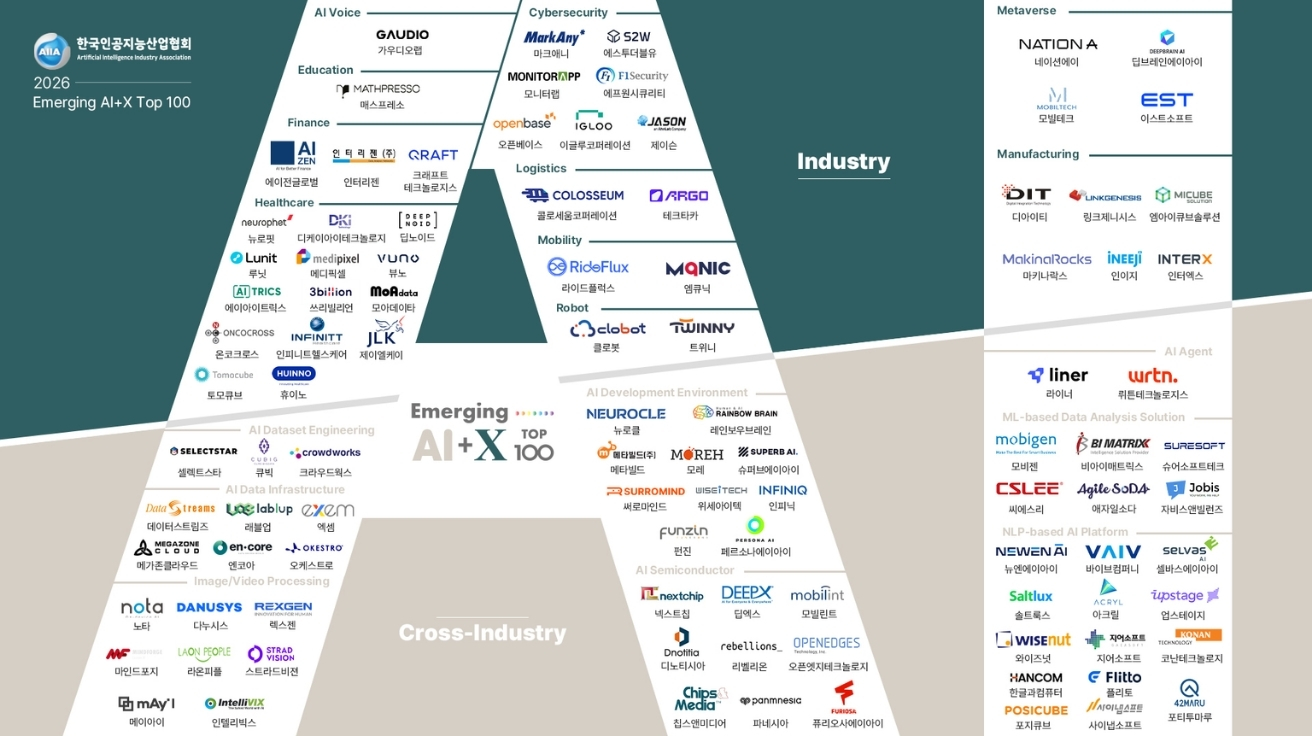

현실 진단은 냉혹했다. 한국의 AI 역량은 미국을 100점으로 했을 때 겨우 30점 수준이다. 특히 중국에 대한 위기감이 컸다. “중국이 무서운 이유는 자체적으로 인재 양성 생태계가 완전히 조성되어 굳이 미국에 가서 배워올 필요가 없어졌다는 점”이라고 진단했다.

이에 따라 정부는 이번 추경 2.1조 원으로 대대적인 반격에 나섰다. 예산은 AI 인프라에 1.64조 원, AI 모델 개발에 2,136억 원, 인재 양성에 400억 원, AX 전환에 656억 원이 배정됐다. 특히 “25년 기준 AI 예산이 4천억 원 정도였는데 이번 추경만으로 그 이상을 받았다”며 정부의 의지를 강조했다.

한국의 제조업 강점을 AI와 연결하는 핵심 고리로 NPU(Neural Processing Unit) 개발도 본격화한다. “제조업의 두뇌 역할을 하는 NPU 개발이 한국 AI 산업 발전의 핵심”이라며 국산 AI 반도체와 모델의 결합을 통한 산업 경쟁력 강화를 목표로 삼았다.

더 나아가 차세대 AGI(Artificial General Intelligence) 기술 개발을 위해 약 2조 원 규모의 예타도 신청했다. “트랜스포머 기술 이상의 새로운 기술이 나올 것”이라며 “이번에는 정부가 직접 기획하기보다 민간에 과감히 맡기는 방식을 고려한다”고 밝혔다.

데이터 분야에서는 ‘원윈도우(One-Window)’ 시스템 구축이 진행 중이다. 필요한 데이터가 어디 있는지 쉽게 찾을 수 있도록 하고, 멀티모달 데이터와 추론형 데이터셋 구축에 집중한다는 계획이다.

김 정책관은 “조만간 국정과제가 확정되면 전체적인 그림을 보고하고, 보다 세분화된 계획을 발표하겠다”며 “이번이 아니면 정말 실기할 수 있다는 위기감을 갖고 있다”고 강조했다.

이날 행사는 과학기술정보방송통신위원회 박민규 의원과 보건복지위원장 박주민 의원의 공동 주최, AI 커뮤니티인 오픈프리 AI와 생성형 AI 얼라이언스의 공동 주관을 진행되었다.