생성형 AI 챗봇이 우리가 생각한 것보다 훨씬 많은 데이터를 소비하며 모바일 네트워크에 부담을 주고 있다는 연구 결과가 나왔다. 이탈리아 나폴리 페데리코 2세 대학교 연구팀이 챗GPT, 코파일럿, 제미나이 등 인기 AI 챗봇의 데이터 사용 패턴을 분석한 결과, 이들 서비스가 카카오톡이나 왓츠앱 같은 메시징 앱과는 완전히 다른 방식으로 인터넷을 사용하며, 특히 데이터를 보낼 때(업로드) 예상보다 훨씬 많은 용량을 쓰고 있는 것으로 밝혀졌다.

AI 챗봇 사용자 폭증, 작년보다 3배 늘어

생성형 AI 챗봇의 인기는 숫자로 증명된다. 2025년 4월 기준 이탈리아에서만 약 900만 명이 챗GPT를 사용했는데, 이는 1년 전보다 266% 증가한 수치다. 제미나이와 코파일럿도 각각 한 달 평균 230만 명과 190만 명이 사용했다.

통신장비 업체 에릭슨(Ericsson)의 2025년 6월 보고서에 따르면, AI 챗봇 앱 사용이 급증하면서 모바일 네트워크에 상당한 영향을 미치고 있다. 특히 데이터를 보낼 수 있는 용량과 응답 속도가 AI 서비스 품질을 결정하는 핵심 요소로 떠올랐다. 인터넷 분석 업체 앱로직(AppLogic)의 보고서는 AI 챗봇이 나에게 맞춤형 답을 주는 검색엔진처럼 일상적인 도구가 될 가능성이 있다고 전망했다. 실제로 2024년 한 해 동안 컴퓨터와 스마트폰 사용자의 7% 이상과 모바일 사용자의 4%가 이런 AI 도우미를 적극 활용했고, 이 추세는 계속 늘어날 것으로 예상된다.

챗GPT는 답변을 조금씩 나눠 보내고, 제미나이는 빠른 통신 방식 선호

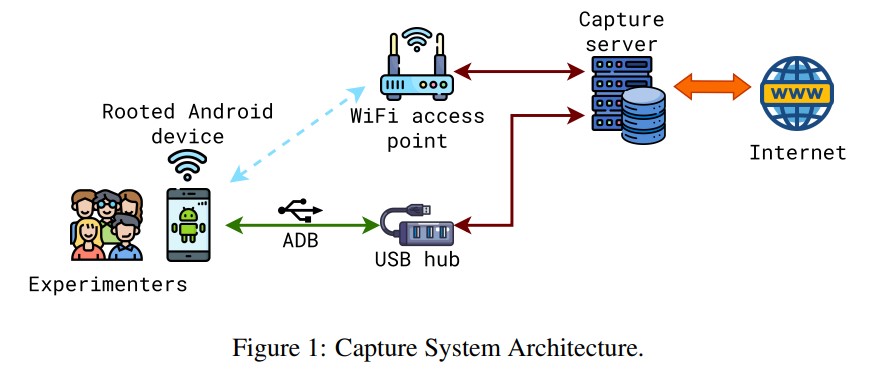

연구팀은 안드로이드 스마트폰으로 총 60시간 동안 AI 챗봇 사용 데이터를 수집했다. 세 가지 챗봇 각각에 대해 텍스트만 만드는 경우 10시간, 이미지도 함께 만드는 경우 10시간씩 총 20시간의 데이터를 모았다. 분석 결과, 세 가지 챗봇이 각각 확연히 다른 데이터 사용 패턴을 보였다.

챗GPT는 텍스트만 생성할 때도 상당한 데이터를 사용했다. 10시간 동안 약 170만 개의 데이터 조각을 주고받으며 1,573MB를 썼는데, 이는 이미지까지 만들 때의 77만 개, 665MB보다 오히려 두 배 이상 많은 양이다. 연구팀은 챗GPT가 긴 답변을 만들 때 작은 단위로 나눠서 계속 보내는 방식을 사용하기 때문으로 분석했다. 답변을 계속 만들면서 동시에 이미 만든 부분부터 먼저 보내는 식이다.

반면 코파일럿과 제미나이는 이미지를 만들 때 데이터 사용량이 크게 늘었다. 코파일럿은 텍스트만 만들 때 189,000개 조각에 55MB를 썼지만, 이미지를 만들 때는 244,000개(29% 증가)에 135MB(145% 증가)로 늘었다. 제미나이는 더욱 뚜렷해서 143,000개, 67MB에서 274,000개(91% 증가), 212MB(216% 증가)로 급증했다. 이는 이미지가 포함된 답변이 네트워크 부담을 훨씬 크게 만든다는 것을 보여준다.

통신 방식에서도 차이가 있었다. 코파일럿은 만드는 콘텐츠와 관계없이 거의 전부 TLS라는 보안 통신 방식만 사용했다. 챗GPT도 TLS를 주로 썼지만 아주 적은 수의 QUIC 연결도 있었는데, 이는 구글 계정으로 로그인하는 과정과 관련된 것으로 보인다. 반면 제미나이는 TLS 외에도 QUIC이라는 더 빠른 방식을 많이 활용했다. 특히 제미나이가 이미지를 만들 때는 QUIC이 약 60%에 달했지만, 텍스트만 만들 때는 약 25%에 그쳤다.

보안 통신 버전도 달랐다. 챗GPT는 전부 최신 버전을 썼고, 코파일럿은 약 25%가 구버전을 사용했다. 제미나이는 만드는 콘텐츠에 따라 달랐는데, 이미지 만들 때 73%가 최신 버전을 썼지만 텍스트 만들 때는 26%만 최신 버전을 사용했다.

서버 주소만 봐도 어떤 AI 쓰는지 알 수 있어, 가려지면 식별 정확도 20% 떨어져

연구팀은 각 챗봇이 접속하는 서버 주소가 AI 서비스를 구별하는 중요한 단서라는 점을 발견했다. 서버 주소란 스마트폰이 보안 통신을 시작할 때 어떤 서버에 접속하려는지 알려주는 정보다. 각 챗봇은 자기만의 고유한 서버 주소를 사용했는데, 많이 쓰는 주소들이 앱끼리 거의 겹치지 않아서 서비스를 구별할 수 있었다.

챗GPT는 텍스트를 만들 때 76%, 이미지를 만들 때 71%의 경우에 android.chat.openai.com이라는 주소를 가장 많이 사용했다. 텍스트 생성 시 이 주소가 전체 데이터의 99%를 차지했지만, 이미지를 만들 때는 36%에 그쳤다. 대신 files.oaiusercontent.com이라는 주소가 이미지 관련 데이터의 61%를 차지했는데, 이 주소는 이미지를 만들 때만 나타났다. 코파일럿은 gateway-copilot.bingviz.microsoftapp.net을 텍스트와 이미지 생성 시 각각 35%, 32% 사용했다. 이미지 생성 전용으로 쓰이는 tse로 시작하는 서버 그룹은 이미지 관련 데이터의 80%를 차지했다. 제미나이는 텍스트 생성 시 geller-pa.googleapis.com을 56% 사용했지만, proactivebackend-pa.googleapis.com이 전체 데이터의 58%를 차지했다. 이미지를 만들 때는 lh3.googleusercontent.com이 연결의 27%, 전체 데이터의 92%를 차지했다.

연구팀이 딥러닝 기술로 AI 챗봇을 구별하는 실험을 한 결과, 어떤 앱인지만 구별하는 작업에서 91.68%의 정확도를 달성했다. 그런데 서버 주소 정보를 가리는 실험을 하자 정확도가 71.39%로 약 20%p 떨어졌다. 어떤 앱인지와 텍스트인지 이미지인지까지 함께 구별하는 더 어려운 작업에서는 서버 주소를 볼 수 있을 때 49.90%였지만, 주소를 가리면 38.89%로 약 11%p 낮아졌다. 특히 코파일럿을 제대로 찾아내는 비율이 52%까지 떨어졌고, 대부분 제미나이로 잘못 판단됐다. 챗GPT의 이미지 생성 데이터도 텍스트로 오해하는 경우가 많았다. 이는 files.oaiusercontent.com 같은 이미지 생성 전용 서버 주소에 크게 의존하기 때문이다.

카카오톡보다 데이터 훨씬 많이 써, 특히 업로드 부담 커

연구팀은 똑같은 질문과 답변을 AI 챗봇과 왓츠앱(WhatsApp), 텔레그램(Telegram)으로 주고받으며 직접 비교했다. 이를 위해 10개의 서로 다른 질문을 준비했는데, 처음 9개는 글로 답하는 것이고, 마지막 10번째는 이미지를 만드는 것이었다. 각 질문을 세 가지 AI 챗봇에서 모두 실행했고, 똑같은 질문과 AI가 만든 답변을 왓츠앱과 텔레그램으로도 보냈다. 이렇게 해서 같은 내용을 주고받을 때 데이터 사용 패턴을 직접 비교할 수 있었다.

텍스트 답변을 주고받을 때 챗GPT와 코파일럿은 대부분의 질문에서 비교적 적은 다운로드 속도(초당 8KB 미만)를 보였지만, 제미나이는 일반적으로 초당 약 40KB까지 치솟았다. 비슷한 양의 글을 만들었는데도 차이가 있었다. 주목할 만한 예외는 인터넷 검색이 포함된 6번 질문으로(“나폴리와 도쿄에서 이번 달 열리는 문화 행사는?”), 챗GPT가 초당 20KB 이상, 제미나이가 약 75KB에 달했지만 코파일럿은 평소와 비슷한 속도를 유지했다. 답변 방식도 달랐다. 코파일럿과 제미나이는 질문 후 30초 안에 답을 거의 다 보냈지만, 챗GPT는 데이터의 대부분을 1분의 후반부에 몰아서 보냈는데, 이는 답변을 조금씩 나눠 전달하는 방식 때문으로 보인다.

데이터를 보낼 때(업로드)도 차이가 있었다. 제미나이가 최대 초당 약 10KB로 가장 많았고, 챗GPT와 코파일럿은 초당 6KB를 넘지 않았다. 질문을 보내는 패턴도 앱마다 달랐다. 챗GPT는 1분 내내 여러 번 데이터를 보냈고, 코파일럿은 처음 30초에 집중적으로 보냈으며, 제미나이는 처음에 크게 한 번(초당 10KB 이상), 그다음 작게 한 번 더 보냈다.

이미지를 만들 때는 세 AI 챗봇 모두 처음에 작게 한 번, 그다음 빠르고 크게 데이터를 보냈는데, 글만 주고받을 때보다 훨씬 많은 양이었다. 첫 번째 작은 데이터는 이미지를 설명하는 글을 보내는 것이고, 그다음 큰 데이터가 이미지 자체를 보내는 것으로 보인다. 질문을 보낼 때(업로드) 패턴은 글로만 질문할 때와 비슷했는데, 이미지를 만들어달라는 질문도 글로 쓰기 때문이다.

반면 메시징 앱은 훨씬 적은 데이터를 썼다. 왓츠앱은 다운로드 속도가 초당 2KB 미만, 텔레그램은 1KB 미만이었고, 업로드 속도도 두 앱 모두 초당 3KB 미만이었다. 두 앱 모두 주고받는 글의 양만큼만 데이터를 썼다. 왓츠앱은 메시지를 보낼 때만 데이터가 확 늘었다가 줄어드는 패턴을 보였고, 텔레그램은 계속 조금씩 데이터를 주고받았다.

전반적으로 AI 챗봇은 네트워크에 훨씬 큰 부담을 주는데, 특히 데이터를 보낼 때 그렇다. 이미지처럼 큰 파일을 받을 때 데이터가 많이 드는 건 당연하지만(AI가 만든 것이든 아니든), 질문을 보낼 때도 계속 많은 데이터를 쓰는 것은 AI 때문에 생긴 새로운 문제다. 이는 최근 통신 업계 보고서에서 강조한 시급한 과제를 뒷받침한다.

FAQ (※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q1. AI 챗봇이 카카오톡보다 데이터를 많이 쓰는 이유는?

AI 챗봇은 우리가 보낸 질문을 클라우드에 있는 거대한 AI 컴퓨터로 보내서 처리하고, AI가 만든 답변을 다시 받아오는 과정에서 계속 많은 데이터를 주고받습니다. 특히 데이터를 보낼 때(업로드) 많이 쓰는데, 복잡한 질문을 보내고 AI와 계속 소통하기 때문입니다. 카카오톡이나 왓츠앱은 우리가 쓴 글이나 사진만 가볍게 보내면 되지만, AI 챗봇은 훨씬 복잡한 과정을 거치기 때문에 데이터를 많이 소비합니다.

Q2. 서버 주소 정보가 감춰지면 왜 AI 서비스 구별이 어려워지나요?

서버 주소는 스마트폰이 어떤 웹사이트에 접속하는지 알려주는 정보입니다. 각 AI 챗봇은 자기만의 고유한 서버 주소를 사용하기 때문에, 이 정보만 봐도 어떤 앱인지, 심지어 글을 쓰는 건지 이미지를 만드는 건지도 알 수 있습니다. 하지만 이 정보가 암호화되거나 가려지면 구별할 단서가 사라져서 어떤 AI 서비스인지 알아맞히기가 최대 20% 정도 더 어려워집니다. 이렇게 되면 통신사가 네트워크를 관리하고 모니터링하기 힘들어집니다.

Q3. AI 챗봇의 데이터 사용 특성은 앞으로 통신망에 어떤 영향을 주나요?

AI 챗봇은 데이터를 받을 때뿐 아니라 보낼 때도 많이 사용합니다. 기존에는 유튜브나 넷플릭스처럼 다운로드가 주된 부담이었지만, AI 챗봇은 우리가 질문할 때마다 상당한 업로드가 발생합니다. 그래서 업로드 용량을 늘려야 합니다. 에릭슨 보고서도 2020년대 말까지 업로드 요구량이 증가할 것으로 예측했습니다. 통신사들은 이런 변화에 대비해 네트워크 설계와 데이터 분배 방법을 다시 검토해야 합니다.

해당 기사에 인용된 논문 원문은 arvix에서 확인 가능하다.

논문명: From Prompts to Packets: A View from the Network on ChatGPT, Copilot, and Gemini

이미지 출처: 이디오그램 생성

해당 기사는 챗GPT와 클로드를 활용해 작성되었습니다.